EASL 2017 / Traitement des usagers de drogue

Article d’origine : CHV //

Les personnes usagères de drogue par voie intraveineuse IV (UDI) sont les principaux vecteurs de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC), c’est-à-dire qu’ils peuvent transmettre le VHC à d’autres UDI, par échange de seringues, mais aussi par le partage du petit matériel d’injection (cuillère, eau, coton). Il faut donc les traiter pour interrompre les transmissions. Mais de nombreux UDI se voient refuser le traitement contre le VHC, même s’ils sont sous traitement de substitution par opiacés (TSO). Des parcours de soins efficaces pour obtenir une réponse virologique soutenue (RVS) chez les UDI doivent être développés.

Des études sur le sujet ont été présentées à l’EASL 2017 à Amsterdam.

Traitement du VHC chez les usagers de drogue. Étude PREVAIL

D’après Litwin AH et al., abstr. PS-130

L’étude américaine présenté par Litwin AH et al. (abstr. PS-130) a comparé 3 stratégies d’administration des antiviraux et évalué leur impact sur l’observance et la RVS chez 150 usagers de drogue par voie intraveineuse (UDI) substitués et traités sur le lieu de délivrance de leur substitution.

L’étude PREVAIL comparait 3 stratégies de délivrance du traitement antiviral VHC chez des usagers de drogue substitués. La première stratégie repose sur la délivrance du traitement par un soignant au sein du centre de substitution en même temps que la délivrance des TSO. La seconde repose sur un soutien à l’observance par la participation hebdomadaire à un groupe de pairs au sein du centre de substitution. Elles sont comparées à une prise individuelle et autonome du traitement par le patient. L’observance et l’heure de la prise étaient évaluées par l’utilisation de piluliers électroniques et par des questionnaires patients.

Cent cinquante UDI de génotype 1 ont été traités entre 2013 et 2016 par les schémas thérapeutiques recommandés au moment de la prescription: 65 % des patients rapportaient un usage de drogue au cours des 6 derniers mois et la recherche de toxique était positive dans les urines chez 51 % ; 75% étaient des injecteurs actifs, et le traitement de substitution était de la méthadone dans 98 % des cas et dans 2 % de buprénorphine. Des comorbidités psychiatriques étaient retrouvées dans 44 % des cas. 85 % avaient un génotype 1a, 27 % étaient cirrhotiques et 10 % avaient déjà été traités dans le passé. Les traitements antiviraux reçus étaient selon l’année: Peg-IFN + RBV + Telaprevir (n = 3), Peg-IFN +RBV+ Sofosbuvir (n = 15), Sofosbuvir + RBV (n = 17), Sofosbuvir +Simeprevir (n = 11), Sofosbuvir + Ledipasvir (n = 104).

L’observance évaluée par les méthodes objectives était meilleure dans le groupe soignant (infirmière) que dans les 2 autres bras. L’observance globale était de 75 % dans le bras Infirmière, de 61% dans le bras groupe et de 62 % dans le bras individuel. 97 % des patients ont terminé leur traitement, sans différence entre les 3 bras. La RVS12 était bonne dans les 3 bras de traitement (94 % en médiane), mais avec une meilleure RVS dans le bras Infirmière (98 % Infirmière, 94% groupe pairs et 90 % groupe individuel). L’observance était associée à la RVS12 et un gain de 10 % d’observance était associé à une meilleure SVR. Les consommations de drogue n’étaient pas modifiées pendant le traitement et n’avaient pas d’impact sur la RVS.

Au total, cette étude montre la pertinence et l’efficacité de stratégies de traitement conduites sur les lieux de prise en charge des UDIV et démontre le bénéfice d’un suivi infirmier “rapproché” sur l’observance et l’efficacité du traitement.

97% des patients ont terminé le traitement et la RVS globale est de 94%. On note une meilleure observance et un meilleur taux de RVS12 dans le bras Infirmière. Comme dans d’autres études, celle-ci confirme l’absence d’impact de l’usage de drogue sur la RVS.

Dépistage répété du VHC chez les UDI

Cette présentation écossaise (Stephens B et al., abstr. THU-196) décrit la mise en place d’un dépistage du VHC par buvard chez des usagers de drogue par voie intraveineuse (UDI) actifs sur les lieux fréquentés par ceux ci. L’objectif était de proposer une méthode permettant un dépistage régulier chez les UDI pour leur proposer une prise en charge thérapeutique précoce. Un dépistage par buvard était proposé régulièrement aux personnes dans les lieux de réduction des risques accueillant les UDI en Écosse. Toutes les personnes dépistées négatives étaient invitées à un nouveau dépistage une fois par an. Un recueil des infections récentes, identifiées par une séroconversion, était réalisé.

Depuis 2009, 1 866 UDI ont été testés ; 25 % étaient positifs pour le VHC lors de leur premier test. Un grand nombre de patients ont effectué de nouveaux tests au cours du suivi avec un nombre important de nouvelles infections identifiées.

Le dépistage par buvard qui ne nécessite pas de prise de sang dans une veine a été bien accepté. Plus de 80 % des UD testés sont venus chercher leur résultat et un grand nombre des dépistés positifs ont accepté les soins et le traitement antiviral.

La fréquence des séroconversions dans cette population à risque nécessite de mettre en œuvre un dépistage régulier par des outils adaptés à la population. Les auteurs décrivent les bons résultats et la bonne acceptabilité du traitement antiviral chez 105 de ces patients.

Ces bons résultats reposent sur une prise en charge de proximité, avec une proposition de soin sur les lieux fréquentés par les usagers et par des soignants qu’ils connaissent. Pendant la période thérapeutique, un suivi hebdomadaire des patients est assuré sur place par une infirmière dédiée à cet accompagnement.

Au cours du suivi, 28% des sujets qui étaient initialement VHC négatif ont été infectés. Ce dépistage simple et répété a été très bien accepté, avec 80% d’UDI venant chercher leurs résultats.

Traitement chez les personnes avec consommation récente de drogues injectables

Plusieurs études ont déjà montré l’absence d’impact des traitements de substitution aux opiacés sur la réponse virologique (voir dernière étude de l’article, de 2015). Pour certains praticiens, la poursuite d’une consommation de drogue intraveineuse peut rester un obstacle à l’accès au traitement antiviral. Les anti-viraux directs sont efficaces et bien tolérés chez les personnes infectées par le virus de l’hépatite C (VHC) recevant un traitement de substitution aux opiacés (TSO), mais il existe peu de données chez les personnes ayant une consommation récente de drogues injectables. Le but de cette étude était d’évaluer l’efficacité et la tolérance de la combinaison sofosbuvir/velpatasvir (SOF/VEL) ou Epclusa chez ces patients.

SIMPLIFY est une étude internationale ouverte (Grebely J et al., abstr. FRI-234) qui a recruté des patients ayant une consommation récente de drogues injectables (dans les 6 mois précédents) et une infection chronique du génotype VHC de génotype 1 à 6 entre mars et octobre 2016 dans sept pays (19 sites). Les participants ont reçu SOF/VEL dans un blister électronique hebdomadaire (enregistrant l’heure et la date de chaque dose journalière) pendant 12 semaines.

Sur les 103 participants qui ont débuté le traitement (72 % d’hommes et 28 % de femmes,) 24 % des patients avaient moins de 40 ans. La majorité des patients avaient une fibrose minime F0-F1 (62 %), 28 % avait une fibrose F2-F3 et 9 % étaient cirrhotiques. 35 % avaient un génotype 1, 5 % un G2, 60 % un G3 et 2 % un G4. Parmi eux, 57 % recevaient un TSO. 74 % des patients avaient pratiqué des injections dans le mois précédent. Lors de la présentation, 99 patients (96 %) avaient terminé le traitement de 12 semaines. Il y a eu 4 arrêts de traitement (3 perdus de vue et 1 décès par overdose).

La RVS12 était de 94 % avec une bonne efficacité et une bonne tolérance du traitement chez ces usagers de drogue intraveineuse actifs, sans échec virologique sous traitement et il y a eu un cas de rechute ou de réinfection.

Éradication du VHC chez les UDI : impact des traitements et de la réduction des risques

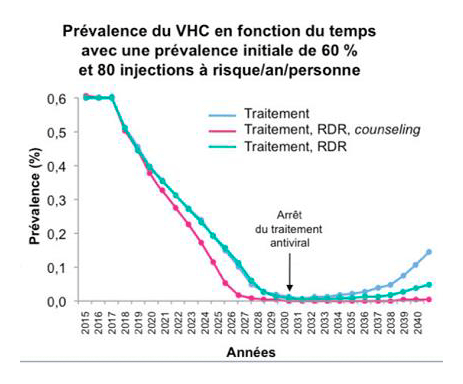

Dans le contexte d’un espoir d’éradication du VHC en 2030 grâce aux Antiviraux Directs, ce modèle a pour objectif d’évaluer, dans une population d’usagers de drogue, la couverture thérapeutique nécessaire pour atteindre l’éradication en fonction de la prévalence du VHC dans la population, l’impact des programmes de réduction des risques ainsi que l’impact d’un “relâchement” de la réduction des risques après l’éradication virale. En se fondant sur des données issues de la littérature, le modèle va simuler la transmission du VHC chez les UDI en intégrant l’impact des traitements et des programmes de réduction des risques.

Les auteurs (Gountas I et al., abstr. FRI-460) concluent que l’éradication virale nécessitera une couverture thérapeutique élevée associée à une amélioration des programmes de prévention primaire. L’impact de la réduction des risques est d’autant plus importante que l’incidence du VHC est élevée dans la population (les résultats présentés sont basés sur une prévalence de 40 ou 60 %, plus élevée qu’elle ne l’est en France). Le modèle montre que pour obtenir une élimination durable de l’infection et éviter un rebond au sein de la population des UDI, il est nécessaire de maintenir chez les usagers des programmes de réduction des risques et des interventions de counseling.

Traitement par AVD chez les patients recevant un traitement de substitution aux opiacés (TSO)

Une analyse rétrospective des essais pivots des associations SOF/VEL/VOX et OBV/PTV/r + DSV ± RBV évaluait l’efficacité et la tolérance de ces associations chez des UDI traités par TSO ;

Deux posters (Grebely J et al., abstr. FRI-235 et FRI-236) étaient consacrés à des analyses a posteriori des essais pivots des associations sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprévir (SOF/VEL/VOX) et ombitasvir/paritaprévir/ritonavir + dasbuvir ± ribavirine (OBV/PTV/r/DSV ± RBV) ayant pour but d’évaluer dans ces larges cohortes l’efficacité et la tolérance de ces 2 associations chez les patients recevant un traitement de substitution aux opiacés.

Pour l’association OBV/PTV/r + DSV ± RBV, l’analyse inclut 4 747 patients de génotype 1 issus de 12 études de phase II et III. Parmi ces patients, 149 (3 %) recevaient un TSO qui était de la méthadone dans 38 % des cas, de la buprénorphine associée ou non à la naloxone dans 38 % des cas et une autre substitution dans 10 % des cas. Les patients substitués étaient plus souvent de génotype 1a (82 versus 52 %), plus souvent des hommes (75 versus 57 %), plus jeunes (49 versus 54 ans), plus souvent naïfs de traitement (61 versus 76 %) et plus souvent fumeurs (72 versus 30 %). La prévalence de la cirrhose était équivalente dans les 2 groupes. La proportion de patients parvenus au terme du traitement était identique dans les 2 groupes, mais l’observance était moins bonne dans le groupe substitué (70 versus 88 %). La RVS12 était identique dans les 2 groupes et les 4 réinfections survenues durant le suivi n’ont pas été observées chez des patients substitués. La tolérance était elle aussi identique dans les 2 groupes.

Pour l’association SOF/VEL/VOX, l’analyse a inclus 1 056 patients de génotype 1 à 6 issus des études POLARIS 1, 2, 3 et 4 évaluant cette association pendant 8 ou 12 semaines. Parmi ces patients, 49 (5 %) recevaient un TSO, qui était de la méthadone dans 59 % des cas, de la buprénorphine dans 34 % des cas, de la naltrexone seule dans 4 % des cas et associée à la buprénorphine dans 2 % des cas. Le génotype 3 était plus fréquent dans le groupe substitué (53 versus 30 %), ainsi que la proportion de patients cirrhotiques (48 versus 37 %). Tous les patients substitués sont parvenus au terme du traitement, et l’observance était identique dans les 2 groupes. La tolérance était similaire et aucun effet secondaire grave n’a été observé chez les patients substitués. La RVS12 était identique dans les 2 groupes et aucun échec n’a été mis en évidence chez les patients substitués (2 perdus de vue).

Au total, ces 2 études confirment que ces 2 associations d’AVD peuvent être utilisées chez les patients recevant une substitution avec une efficacité et une tolérance identiques.

Efficacité de l’association grazoprévir/elbasvir chez les usagers de drogues substitués (AASLD 2015)

Les usagers de drogue représentent une des populations les plus touchées par l’infection VHC. La prévalence de l’infection dans cette population est élevée, pouvant atteindre plus 50 % dans certaines régions. L’incidence, même si elle est difficile à évaluer, y reste forte et rend compte d’une proportion élevée de nouvelles infections (environ 5 000 en France) survenant chaque année. La population des usagers de drogues est donc à la fois la première victime de cette infection, mais représente aussi le principal réservoir viral, souvent moins accessible au dépistage. Les traitements à base d’IFN ont été peu prescrits dans cette population en raison d’une situation psychique ou sociale parfois peu compatible avec le traitement et ses effets secondaires. Par ailleurs, les usagers de drogue, substitués ou non, ont été le plus souvent exclus des essais évaluant les antiviraux directs.

D’où l’originalité de cette étude (Dore GJ et al. abstract 40- AASLD 2015) qui s’adresse spécifiquement à des usagers de drogues recevant un traitement de substitution aux opiacés. Il s’agit d’une étude australienne multicentrique contrôlée, randomisée qui compare l’efficacité et la tolérance d’une association de grazoprévir et d’elbasvir pendant 12 semaines à un placebo. À l’issue des 12 semaines de traitement, l’aveugle est levé et les patients ayant reçu le placebo reçoivent les 12 semaines de traitement. Les patients inclus sont naïfs de traitement, sous TSO depuis au moins 3 mois, et doivent adhérer à la prise en charge médicale (présence à au moins 80 % des rendez-vous prévus). Les patients sont VHC+ de génotypes 1, 4 et 6, 20 % sont cirrhotiques et 7 % co-infectés par le VIH. Des recherches urinaires de toxiques sont effectuées avant et de façon hebdomadaire pendant la durée du traitement et une évaluation précise de l’observance des TSO et du traitement anti-VHC est réalisée. Les résultats montrent un taux de RVS12 élevé de 91,5 %, qui atteint 95,5 % si l’on exclut de l’analyse les patients qui se sont réinfectés précocement ou ceux qui ont interrompu le traitement en l’absence d’effets secondaires (figure 1). Cinq patients se sont en effet recontaminés rapidement dans les 12 semaines post-traitement avec des souches virales distinctes de celle initialement présentes. Les contrôles urinaires positifs sont restés stables au cours du traitement chez environ 60 % des patients, témoignant de l’absence de modification des consommations. L’observance est très bonne (> 95 %) dans les 2 groupes traités.

Ces résultats sont importants à plusieurs titres : d’une part ils confirment la très bonne efficacité des associations d’antiviraux directs chez des patients recevant une substitution aux opiacés, et d’autre part ils récusent l’idée d’un défaut d’observance chez les usagers de drogue, y compris chez ceux qui continuent à consommer. Cette étude brise le tabou du traitement chez les usagers de drogues non sevrés et devrait faciliter l’accès aux soins de ces patients. Ceci paraît d’autant plus important que les recontaminations précoces observées soulignent la nécessité d’un traitement rapide et à large échelle dans cette population à haut risque si l’on veut réduire la prévalence de l’infection.

M. L’Hénaff, avril 2017